项目化学习理念

2020年10月12日,上海市教委发布了《义务教育项目化学习三年行动计划》,我们学校也随之开启了项目化学习的初期探索,但参与的老师仅仅是个别种子教师。

两年后,2022 年学校成功申请了区级课题《基于项目化学习理念的初中浸润式教师培训实践研究》,正式开启了项目化学习研究的整校推进。

暑来寒往,老师们积极探索如何将项目化学习的要素灵活应用于日常课堂教学中,在课前、课中或课后尝试微创新,改变教与学的方式,让学生的学习与成长获得升级。在本次分享中,六位优秀教师代表六个项目化学习要素探究小组,分享他们的实践感悟与研究收获,JT项目化学习专家潘裕翼校长和张匀韵老师同时在现场进行即时点评。

素养目标要素研究分享

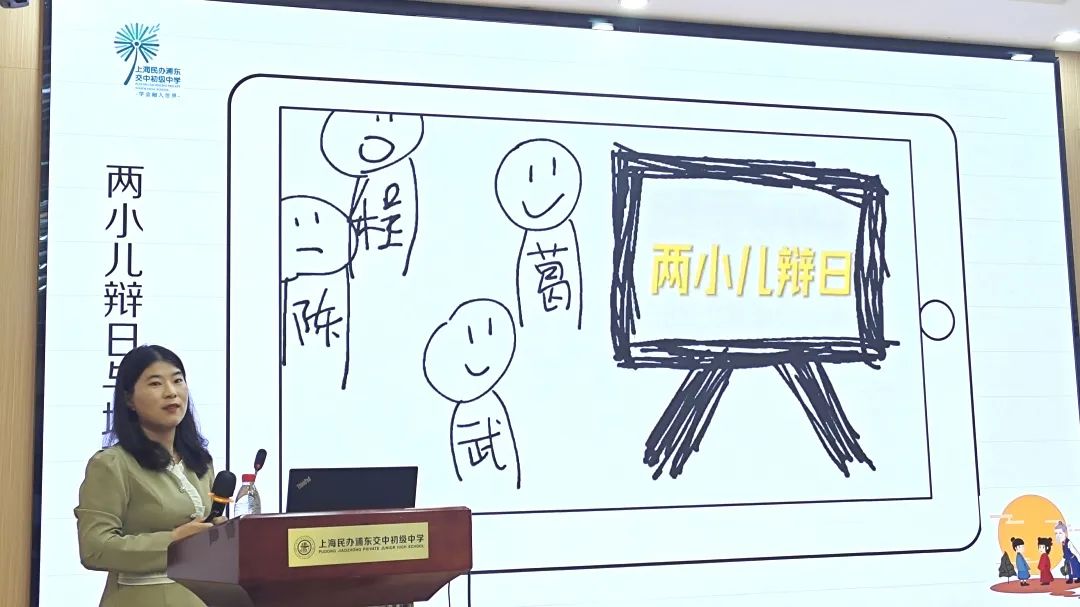

钱倩老师

钱老师分享了如何引导学生做有心人,善于抓住稍纵即逝的灵感,借助生活中的材料作为地理教学资料。将抽象的现象转化为具体化团队合作,结合地理知识相关联的生活化背景和人文焦点等素材资源拓宽知识面。

教师不再仅限于三尺讲台,而是更多地融入学生之中,领着学生走向实践活动,亲身体验去指导、去帮助、去诱发学生的新的发现,新的开掘。在一系列的师生、生生的合作互动中交流,使师生、生生相互沟通,相互影响,相互补充,彼此将形成一个真正的“学习共同体”。

潘校点评

Comments&Advice

素养目标是项目化学习要素中比较宏大、最核心的要素,那我们怎么样去完成素养目标?钱老师刚才精彩的报告中讲述了《两小儿辩日》的故事引出学生的地理实验,在此过程中反映了如何将地理的核心素养融合到教学当中。在完整的项目化学习实践过程中,素养目标重点体现于成果与评价,钱老师可以在此方面深入思考一下,比如给学生的问题改成:如果你穿越到孔子那个时代,如何用地理实验的方法去论证你的观点?

角色成果与要素研究分享

鞠慧老师

角色带入真实过程,成果落实以终为始。鞠慧老师以道法学科大单元整合项目化学习教学设计为例分享了角色要素如何激励学生的学习内驱力,让学生在真实情景中生发社会责任心和使命感。

她还介绍了角色分类,以及学生成果的不同形式,启发各学科老师在各自的课堂中尝试给学生机会展示“长板”,尊重他们的天赋,最大程度激发学生的学习热情和创造力。

潘校点评

Comments&Advice

角色与成果是项目化学习要素中很具体,也很能发挥作用的一个要素,鞠慧老师抛出的问题“常态课堂中是否就只有老师与学生两个角色,还有没有第三个角色?”启发了我,也启发了大家的思考。怎样把角色和成果要素迁移到常态课堂?这是一个很有意义的问题,鞠老师刚才归纳的几个方面很全面,特别是角色与成果发挥的作用是让学生真正从“要我学”变成“我要学”。

合作探究要素研究分享

徐澍怡老师

一花独放不是春,百花齐放春满园。徐澍怡老师以英语学科项目化作业设计“创建交中双语公众号”为实例,分享了项目化学习中教师如何组建项目团队,引导、组织合作全过程。

她还通过呈现学生真实的合作过程和项目成果,生动地展示了老师在项目化学习中怎样促进团队的深入探究,点燃学生学习热情。每个孩子都有一技之长,老师要善于发掘学生的闪光点,让每个孩子被看到。鼓励学生互相学习,互相促进;在合作中相互赋能,共同成长。

潘校点评

Comments&Advice

“一枝独秀不是春,万紫千红春满园”,徐老师的分享非常扣题,PPT准备很用心,内容完全可以整理成为一篇很好的论文。我就稍作补充一下合作和探究的关系:探究是合作最好的、最必要的背景,没有探究也没必要合作,要探究的时候必须要有合作;第二点是合作能够大大加强探究的效果。

过程性评价要素研究分享

王雅君老师

评价分为过程性评价和总结性评价,王雅君老师以她一次因缺失过程性评价而失败的案例作为切入点,并结合小组成员何佳倩老师的观点分享了有关过程性评价的概念,实施过程性评价的原因以及该如何实施过程性评价。

如在项目化学习的探索阶段,师生就需要以终为始设计评价量规,在研究和协作阶段,需全程跟踪记录并发挥评价的多元主体性,关注学生的实施过程才能确保成果的顺利展现,实现师生间的良性沟通和互相赋能。

潘校点评

Comments&Advice

王老师从自己的实践当中总结出:目的只是过程,过程才是目的。过程性评价,到目前为止,常常停留在理论上。在实践中,我们常常因为时间紧张或者其他种种原因就来不及用评价去保护、鼓励学生的自主性。从这一点来说,确实过程是个目的。我们对于这个要素的探究刚开始,还有很多空白,相信也期待交中初级的探索与实践给全市、全国的项目化学习做出更多贡献。

学习技术要素研究分享

徐吉老师

学习技术就是改变学习方式,高效地解决问题。徐吉老师以学生通过不同途径获取数据及呈现方式的实例截图,阐述了技术的优势,且强调无论什么技术,我们只要愿意花时间成本,技术必定能够满足于我们的需求。她以问卷星、剪映等操作实例,简单讲述了技术的便捷性,并鼓励我们使用先行动原则,先去一次次的使用,使用过程中一次次的优化重组技术。

潘校点评

Comments&Advice

谢谢徐老师给我们的速成培训,我也在使劲学习。关于学习技术这个元素,我们确实要关注学生信息技术的掌握情况,特别是在技术发展迅速的当下。关于技术应用有个模型,就是从替代型向颠覆型的技术发展。今天徐老师讲的这些可能都是我们老师需要掌握,那么学生掌握哪些技术?给他们什么机会去应用?……这些是需要我们老师不断思考的。

高阶思维要素研究分享

孙善刚老师

所谓高阶思维,是指发生在较高认知水平层次上的心智活动或认知能力。孙善刚老师首先展示了实际需要:在制备气体时,能否像水龙头一样,做到“随开随用,随关随停”呢?然后展示了学生的优秀作品,孙善刚、谢连琴、夏玉芬三位老师在精彩的讨论中提炼出高阶思维。高阶思维能力的锻炼需要有任务驱动,并且具有一定的挑战性,项目化学习就提供了这么一个没有标准答案的锻炼机会,逐渐培养出具有高阶思维的学生,这是传统的纸笔测验难以达到的。

潘校点评

Comments&Advice

高阶思维的来源是布鲁姆的认知思维目标分类理论,他将认知思维目标由低到高分为记忆、理解、应用、分析、评价、创新六个等级。高阶思维对应的其实就是最高等级的认知思维目标,我认为在实践当中的应用比对于概念的理解更重要。老师和学生一样都面临着“走出舒适区”的问题,学生感到动脑筋很麻烦,死记硬背最容易,记一下结论就好;而老师也感到直接告诉学生结论最容易,不需要什么过程。培养孩子高阶思维的过程也是教师理解、应用高阶思维的过程,这个要素的研究直接涉及课堂教学教什么、怎样教的问题,非常重要。

最后,吕彩玲校长进行了总结:

在各组分享结束后,吕校长借2023年高考作文题,对此次“交中故事”的分享进行了总结。

首先是北京高考作文:亮相

学校里也有许多亮相时刻。每学期老师们的校内研究课、升旗仪式发言、“交中故事”分享等……每一次亮相,台前都有掌声;每一次亮相,背后都有故事。

今天六位老师的分享,她们经历了深度的小组讨论,她们经历了全国金牌讲师的指导,她们经历了一遍遍地修改逐字稿,她们经历了一遍遍站在台上彩排......亮相的背后是什么?

“亮相”的背后是功夫的投入。

“亮相”的背后是团队的赋能。

“亮相”的背后是自我的超越。

“亮相”的背后是文化的托举。

什么文化?两种文化。

第一种是协作利他的文化。

正如今年高考的两则作文题目材料:

一花独放不是春,百花齐放春满园。

吹灭别人的灯,并不会让自己更加光明;阻挡别人的路,也不会让自己行得更远。

以上两则材料出自习近平总书记的讲话,以生动形象的语言说出了普遍的道理。

人与人之间、团队与团队之间、部门与部门之间,都是一个命运共同体。大家应当彼此包容共生,各美其美才是最美!

交中初级是每一位教师专业成长的沃土,这所学校的“组织活力”已经注入到一个可以自我生长的健康机体中。我们每一个人都在从中汲取养分,同时赋能给他人,彼此成就。

第二种文化,又是一个高考作文题目:续航。每一次的分享都是“续航”,续航就是“为个人、为组织的持续发展提供动力”,“续航”是一个学习共同体的核心特征。

三年里,学校从制度变革到课程变革,转型持续在进行,但这一切都发生得悄无声息、水到渠成。没有人振臂一呼,我们开始改革啦!也没有一个里程碑式的事件发生,整个变革是一个平滑的、持续的过程。

为什么?文化的力量,文化是组织变革的基因。当我们都认可一个好的组织需要看见人、引领人、成就人的时候,我们做的每一件事就不仅仅是追求效率或达成某个特定的目标,而是让自己和身边的人发生成长,学校和课堂不再是效率工厂,而是赋能教师和成就教师的场所。

正如今天作为代表来分享的老师们,让我们看到了真正驱使大家投入变革的是个人理念的转变,体会到了在学校里,变革是怎样逐渐成为了大家的事情,让我们再次感谢她们的探索和智慧。